携帯電話からスマホへ、その進化の歴史をたどる

更新日:2025.09.05 / 公開日:2018.02.28スタッフブログ , 電話代行携帯電話は、多様な進化を遂げながら、人々の間に普及してきました。その後、継機ともいえるスマホはさらに利便性が高まり、多くの人にとって手放せないアイテムとなっています。ただし、スマホの普及で日々の通信手段は多様化したものの、ビジネスの場では電話対応に課題を抱える状況が続いています。仕事上で電話対応の課題を解決するには、電話代行を活用するとよいでしょう。そこで今回は、携帯電話とスマホの歴史を振り返りつつ、電話対応の課題や電話代行の利便性をご紹介します。

目次

携帯電話の歴史

携帯電話は、日本で最初に登場してから半世紀以上の歴史があり、国内に広く普及している通信機器の一つです。

携帯電話の誕生

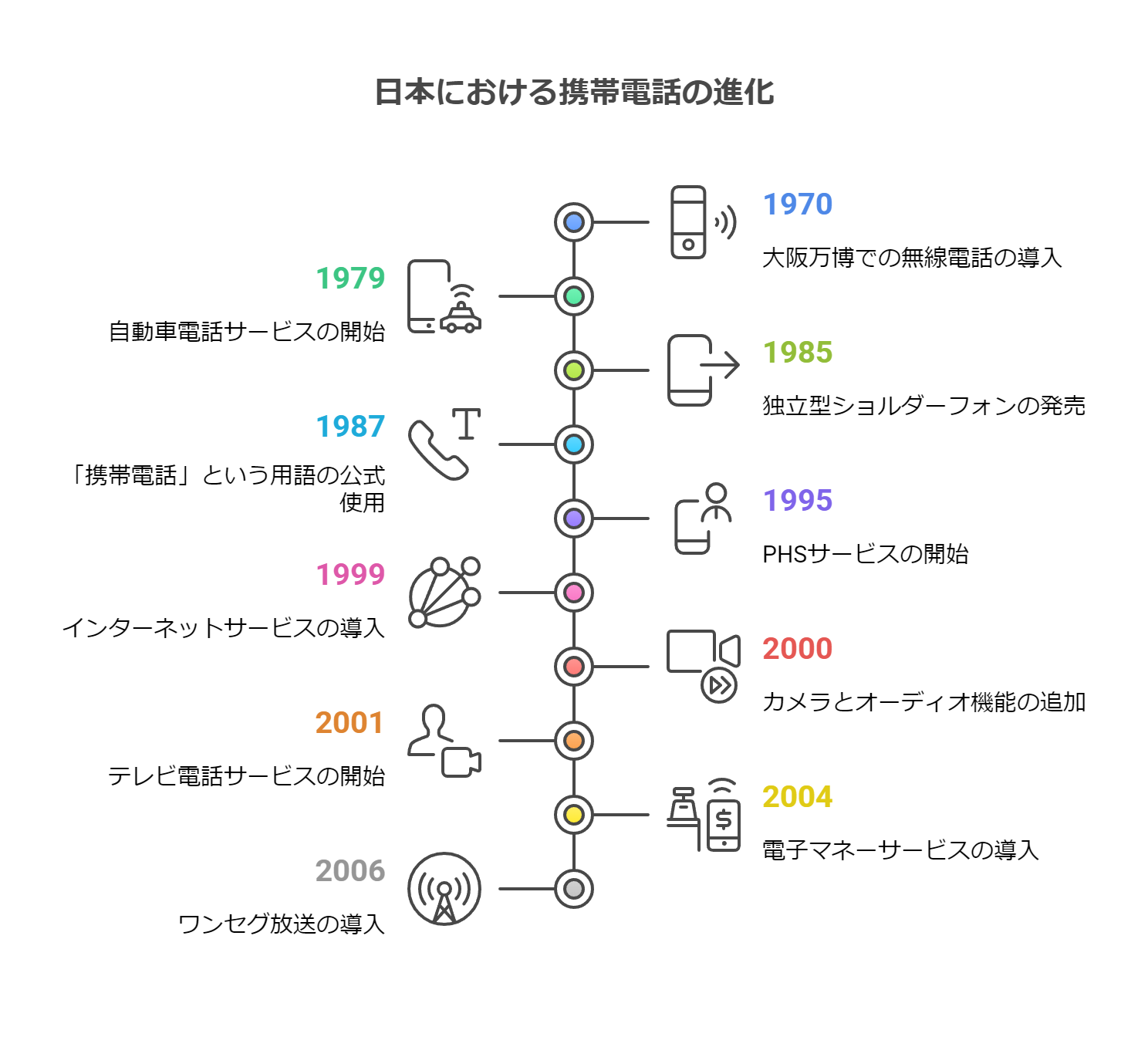

国内初の携帯電話が誕生したとされる時期は、大阪府で日本万国博覧会が開催された1970年です。万博会場には電気通信館があり、電話線をつなぐ必要のないワイヤレステレホンが展示されていました。この無線電話機が、携帯電話につながる通信機器の初期形態といわれています。

その後、1979年に登場した自動車電話は、一般的に携帯電話の前身と見られている通信機器です。また、1985年には、車外でも通話できる独立タイプのショルダーホンが発表されました。1987年からは携帯電話の名称が使われ始め、電話機の小型化・軽量化が進み、手軽に持ち運べる通信機器の登場につながっていきます。

PHSのサービス開始

PHSは、携帯電話が普及するなか、1995年に開始されたサービスです。サービス名は、「Personal Handy-phone System」の略であり、日本発の規格でコードレス電話機から発展していきました。携帯電話との大きな違いは、一般電話回線から専用アンテナ経由で通信し、通信範囲が半径500mほどにとどまる点です。

当初は料金設定が携帯電話より安く、音質のよさやデータ通信速度の速さもメリットとなり、人々の目を引きました。ただし、携帯電話の利用料金が下がるにつれ、利用者は減っていきます。契約数の減少に伴い、公衆PHSサービスは2023年3月に終了しました。それでも、専用アンテナのある施設では、構内PHSの利用が可能になっています。

機能面の進歩

携帯電話は、時間の経過とともに、多くの機種で機能面が充実していきます。そもそものルーツであるワイヤレステレホンや自動車電話は、基本的に通話機能のみを備えていました。機器の小型化・軽量化で利用者が増えるにつれ、さまざまな機能が追加されていきます。インターネット接続サービスは1999年に開始され、この時期、液晶画面の導入も進められました。

翌年にはカメラやオーディオの機能を搭載した機種が登場し、その1年後からテレビ電話も利用可能になります。2004年には電子マネーのサービスが始まり、2006年以降はワンセグ放送の視聴が可能になるなど、携帯電話の機能は高まっていきました。

スマートフォンの歴史

スマートフォンの歴史は、IBMが発表した「Simon Personal Communicator」から始まるとの見方が一般的です。

スマホの登場

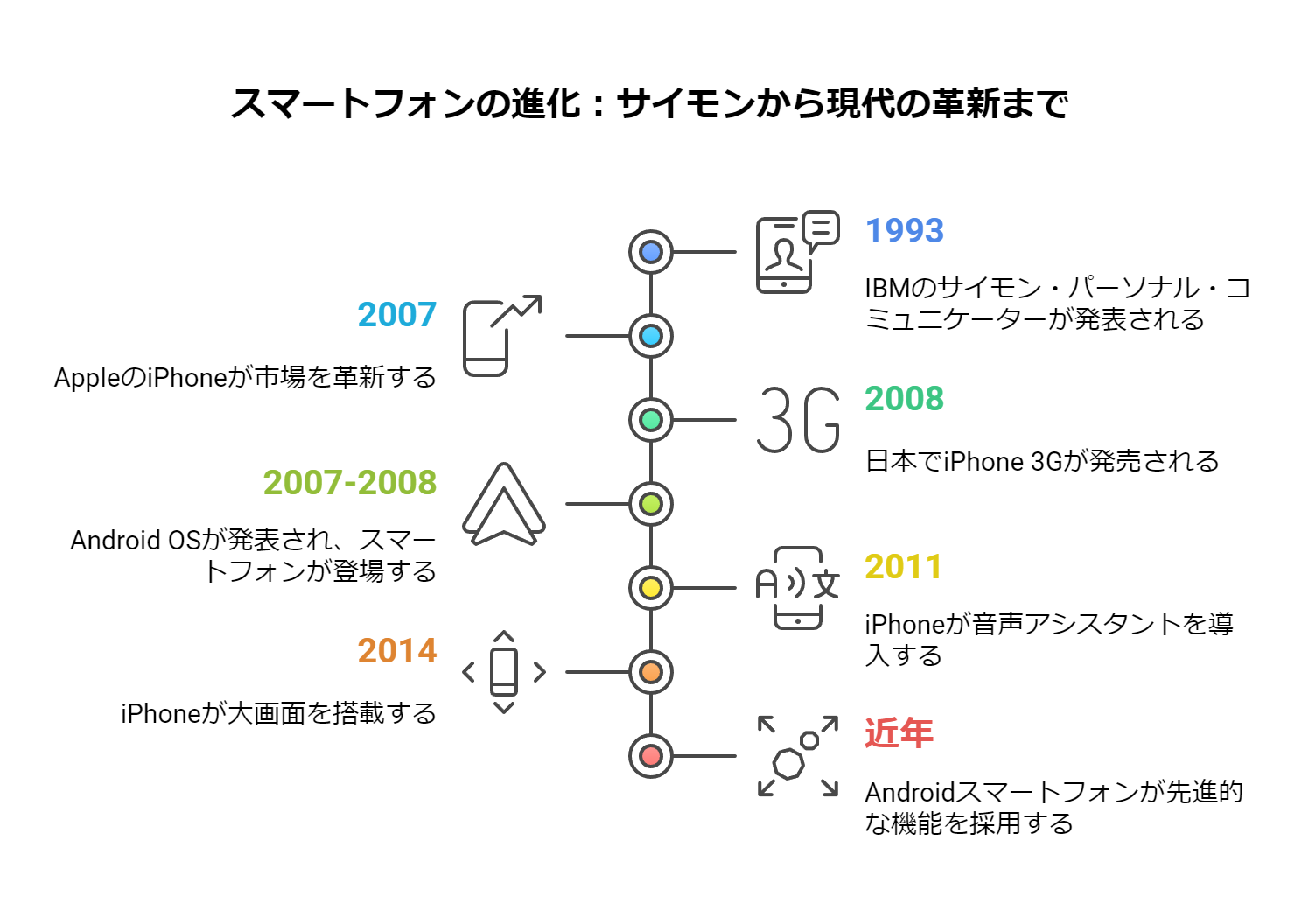

最初のスマホとされる「Simon」の登場は、大阪万博でのワイヤレステレホンの展示から20年以上が経過した1993年頃です。それから約15年後の2007年、Appleから、当時としては革新的といわれる「iPhone」が発表されます。翌年には、日本で「iPhone 3G」が発売開始となり、国内でも注目を集めました。

また、2007~2008年は、「Android OS」が発表されて同OS搭載のスマホ端末が登場した時期です。このOSは、端末メーカーが独自にカスタムできたため、Androidスマホは世界各地で開発・販売が進められていきました。その後、スマホは利用者が急速に増え、iPhoneとAndroidスマホを中心に普及しているといわれています。

技術・サービス面の変化

スマホは、初期モデルの登場から30年以上が過ぎた現在も、技術的な進化を続けている状況です。そのため、昔と今で、スマホの機能には大きな違いが見られます。ここ15年近くの動きを見ると、2011年にiPhoneで音声アシスタントが導入され、3年後にはディスプレイが大画面になりました。

近年も、Androidスマホでディスプレイ指紋認証やトリプルカメラが採用され、スマホの多機能化が進んでいます。サービス面の変化としては、格安通信料金の実現が挙げられます。これまで、スマホの利用者は、高額な通信費に悩まされがちでした。近年は、他社から無線通信インフラを借りて経費を抑える方法が登場し、格安サービスの提供につながっています。現在、スマホは以前に比べて搭載機能やサービス内容が多様になり、昔と今の違いは広がったといえます。

今後の見通し

今後スマホは、5G通信や有機ELディスプレイなどの新技術により進化するとの見方が有力です。5Gは、アナログ方式の自動車電話から数えて、第5世代の移動通信システムに該当します。同システムが強化されれば、各種データの通信環境は、さらに安定感が増すと期待されています。

有機ELディスプレイは、バックライトが不要であり、液晶タイプより薄く加工できるところが特徴的です。プラスチック素材を基盤部分に用いると、薄さに加えて柔軟性も生まれるため、最近では折り畳みスマホの開発に活かされました。また、AIやVRの導入が進む可能性もあり、これからもスマホの進化は続くとの意見が多く聞かれます。

スマホ時代のコミュニケーションの変化

スマホ時代とも呼ばれる現代では、コミュニケーションの方法は以前に比べ、大きく変化したといえるでしょう。近年、多くの人が利用している通信手段として、LINEやSNSがあります。いずれも、簡単にコミュニケーションを取れるツールであり、私生活の場からビジネスシーンまで幅広く使われています。使い勝手のよい通信手段の登場に伴い、コミュニケーションの内容にも変化が出てきました。

従来、電話は会話中心でしたが、最近のツールは写真や動画を用いた交流も容易になっています。将来、さらにスマホが進化すれば各種ツールの利便性は高まり、コミュニケーションは豊かさを増すと見込まれています。

総務省 携帯電話の登場・普及とコミュニケーションの変化 (参照 2025-04)

電話対応の課題と解決策

ビジネスの場では、電話もLINEやSNSとともに多くの企業が重視している通信手段です。とはいえ、スマホが進化する一方で電話対応は大きく変わらないため、さまざまな課題を感じる場面があるのではないでしょうか。

電話対応に追われ本業に集中できない

企業の従業員は、社内の人手が少ない時など、電話対応に追われ本業に集中できなくなりがちです。従来多くの職場では、従業員が各自の担当業務だけでなく電話受付も担当するケースが見られました。2025年現在も大きな変化はなく、各々が着信対応していると自分の業務に集中しにくくなり、作業効率の低下につながると指摘されています。

クレームや難しい問い合わせへの対応

仕事関係の場合、電話の用件は多岐にわたりますが、クレームや難解な問い合わせへの対応は基本的に不可避です。企業は、商品・サービスに対するクレームの電話を避けられないといわれています。また、専門的な質問を受ける時もあり、以前と同じく社内の従業員が電話対応を引き受けているとストレスを感じるケースが目立ちます。

営業時間外の電話対応

営業時間外の電話対応も、多くの企業において、これまでと変わらず問題視されている課題の一つです。社内で業務終了後に電話を受け付ける際、従業員は平日に残業したり休日出勤したりする必要が出てきます。いずれの場合も仕事と私生活は両立しにくくなるため、以前から問題があると見られてきました。

依然として大きな変化のない課題を解決に導くなら、電話の応対業務を外部委託する方法は有効です。電話代行に着信時の一次対応を任せれば、社内でクレーム電話などを受ける手間は省かれ、従業員は担当業務に専念しやすくなると期待できます。営業時間外の着信を受け付ける終日対応のサービスもあるため、従業員の業務負担を減らす対策として、電話代行はおすすめできます。

【関連記事はこちら】

>>電話代行とは?

最新記事 by 電話代行サービス株式会社広報部 (全て見る)

- 作業中・夜間の電話取り逃しを防ぐ!カギ交換特化の24時間電話代行とは - 2026年1月14日

- 詐欺電話(なりすまし/迷惑電話)から会社を守る!電話代行活用術 - 2026年1月12日

- 接客中の電話、どうしてる?店舗の売上を守る“電話対応”の考え方 - 2026年1月9日

心に残る送別会のスピーチ【送る側・送られる側の例文付き】

心に残る送別会のスピーチ【送る側・送られる側の例文付き】 顧客満足度を上げる行動とは?接客で大事な5つの”心がけ”

顧客満足度を上げる行動とは?接客で大事な5つの”心がけ” 【例文付き】社会人なら出来て当たり前!折り返し電話のマナー

【例文付き】社会人なら出来て当たり前!折り返し電話のマナー 弁護士の自宅開業。電話応対はどうすべき?

弁護士の自宅開業。電話応対はどうすべき? 昼休みの行動はどこまで許される?休憩時間は外出禁止!?

昼休みの行動はどこまで許される?休憩時間は外出禁止!? 営業電話をシャットアウト!自社対応策と電話代行サービス利用のメリット

営業電話をシャットアウト!自社対応策と電話代行サービス利用のメリット