【調査結果】コールセンターのクレーム対応実態調査 電話代行オペレーターに聞いた「カスハラ最前線」

更新日:2025.11.17 / 公開日:2025.10.01コールセンター , スタッフブログ , 業界関連情報

電話代行・コールセンター代行などのBPOサービスを提供する、弊社電話代行サービス株式会社(代表:玉川正義)は、自社のクレームに関わる社内オペレーター54名に対して「クレーム対応およびカスタマーハラスメント(カスハラ)」に関する実態調査を実施しました。その結果、「クレームの9割が50~60代男性から」「98%が大声・暴言を経験」「約9割が精神的ストレスを感じている」といった実態が明らかになりました。

顧客からの正当なクレーム対応は必要ですが、度を越えた要求や暴言といった「カスタマーハラスメント(カスハラ)」は、現場の大きな負担となっています。

【調査概要】

- 調査名:クレーム・カスハラ対応に関する意識調査

- 実施日:2025年7月15日

- 対象:社内オペレーター54名

- 方法:オンラインアンケート(単純集計)

- 実施:電話代行サービス株式会社

【主な調査結果のハイライト】

- 81%のオペレーターが「クレームに苦手意識」

- 98%が「大声・暴言」を経験、83%が「長時間拘束」

- 対応相手は「50〜60代の男性」が圧倒的多数

- 8割以上が「精神的に疲れる」と回答

- ストレス度「強い」が半数以上(55.6%)

【調査サマリー】

電話代行サービス株式会社が実施した「クレーム対応に関する実態調査」では、クレーム対応が現場オペレーターにとって大きなストレスとなっているかが浮き彫りになりました。

調査によると、約9割のオペレーターがクレーム対応時に「とてもストレスを感じる」「ややストレスを感じる」と回答。クレーム対応で特に精神的ストレスを感じるのが、“カスタマーハラスメント(カスハラ)”対応でした。

具体的なカスハラの内容としては、「怒鳴る・高圧的な態度」「理不尽な要求」「同じ内容の繰り返し」「感情的な言葉や暴言」などが多く挙げられており、一部では「長時間にわたる拘束」や「人格否定」といったケースも確認されました。

クレームを寄せる相手の属性についても傾向が見られました。年齢層では60代が最多、性別では男性が約6割と、偏りが見られる結果となりました。

クレーム対応の心理的ハードル

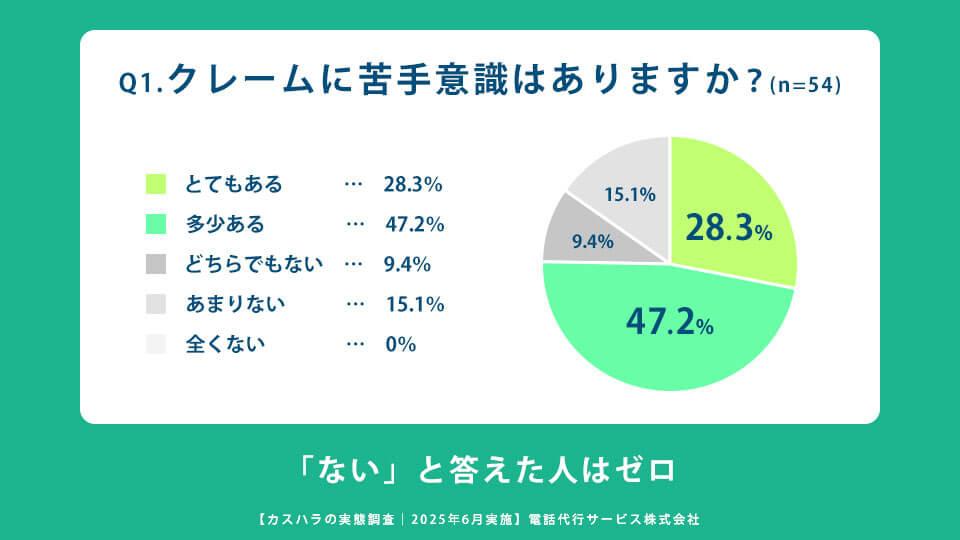

Q1.「クレームに苦手意識はありますか?」(n=54)

- 「とてもある」、「多少ある」の回答が全体の81%

- 「ない」と答えた人はゼロ

| 苦手意識 | 割合 | 回答数 |

|---|---|---|

| とてもある | 28.3% | 15 |

| 多少ある | 47.2% | 25 |

| どちらでもない | 9.4% | 5 |

| あまりない | 15.1% | 8 |

| 全くない | 0% | 0 |

データ

クレーム対応に対する苦手意識について尋ねたところ、「とてもある」と回答した人が28.3%、「多少ある」と答えた人が47.2%で、全体の75.5%が何らかの苦手意識を持っていることが分かりました。一方、「あまりない」と答えた人は15.1%、「どちらでもない」が9.4%、「全くない」と答えた人はいませんでした。

考察・示唆

この結果から、クレーム対応は対応するスタッフにとって心理的なハードルが高い業務であるといえます。特に「とてもある」「多少ある」と回答した割合が7割を超えており、電話対応の中でクレーム対応が大きなストレスとなっている可能性が高いと考えられます。また、「全くない」という回答がゼロだったことは、クレーム対応が本質的に難しい業務であることを示唆しています。

なぜ苦手と感じるのか?(複数回答・上位抜粋)

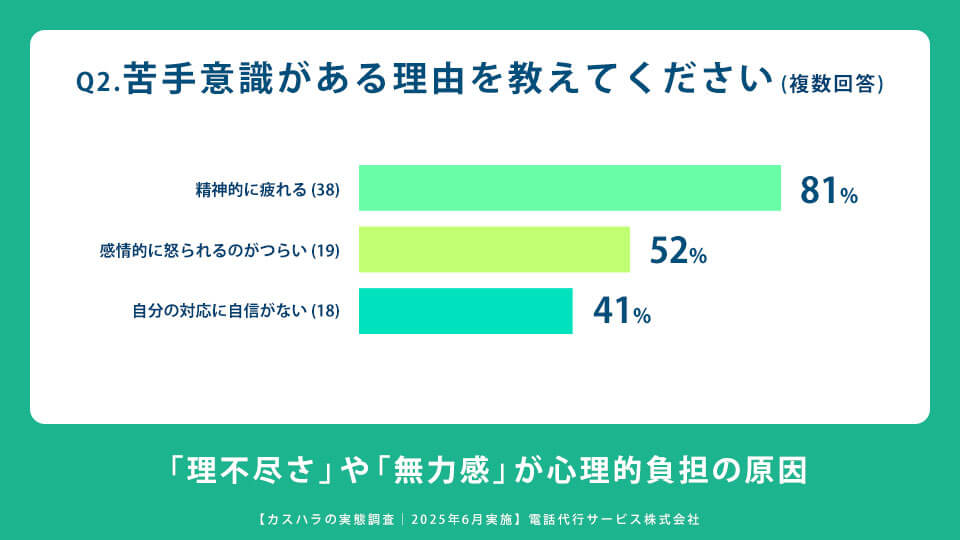

Q2.苦手意識がある理由を教えてください

- 「精神的に疲れる」と81%の人が回答。

- 「自分の対応に自信がない」と41%の人が回答。

| 理由 | 割合 | 補足 | 回答数 |

|---|---|---|---|

| 精神的に疲れる | 81% | 最多理由。慢性的な疲労感。 | 38 |

| 感情的に怒られるのがつらい | 52% | 怒鳴られる・一方的な主張へのストレス。 | 19 |

| 自分の対応に自信がない | 41% | 対応範囲の制限による不安。 | 18 |

データ

最も多かったのは「精神的に疲れる」(81%)で、全体の4分の3以上の人がクレーム対応に対して疲労感を感じていることが分かりました。次いで、「感情的に怒られるのがつらい」(52%)、「自分の対応に自信がない」(41%)が挙げられ、感情的ストレスや対応力への不安も大きな要因となっていることが読み取れます。

考察・示唆

この結果は、クレーム対応の「精神的負担」の大きさを表しています。中でも「精神的に疲れる」が8割超という結果は、クレーム対応が日々の業務において大きなストレス源であることを示しています。また、「感情的に怒られるのがつらい」「対応に自信がない」といった声からは、単なる業務的な負担だけでなく、「理不尽さ」や「無力感」が心理的負担の原因になっていることも読み取れます。

クレーム主の傾向

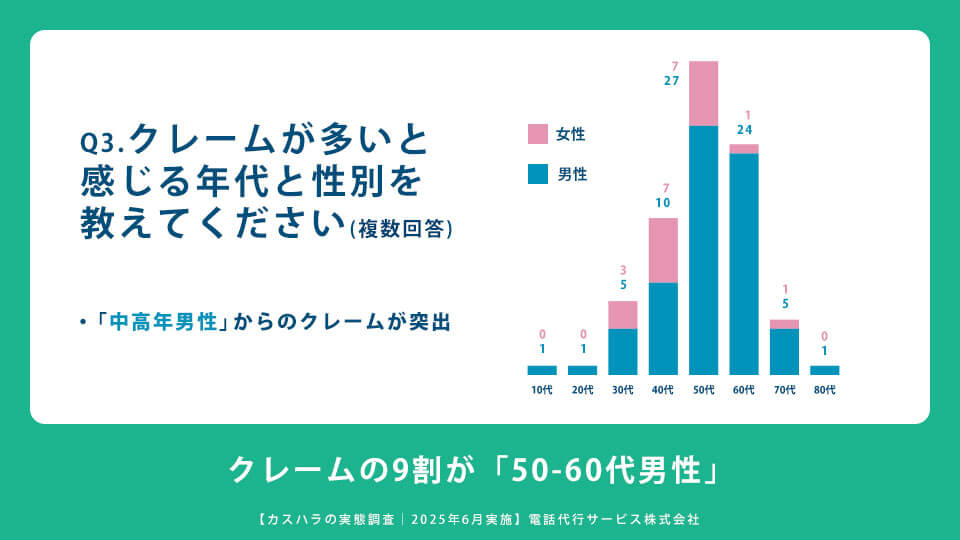

Q3.クレームが多いと感じる年代と性別を教えてください(複数選択)

- 「中高年男性」からのクレームが突出して多いという実態が判明。

- 「50-60代の男性」からのクレームが9割という圧倒的な結果。

| 年代 | 男女合計 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|---|

| 10代 | 1人 | 1人 | 0人 |

| 20代 | 1人 | 1人 | 0人 |

| 30代 | 8人 | 5人 | 3人 |

| 40代 | 17人 | 10人 | 7人 |

| 50代 | 34人 | 27人 | 7人 |

| 60代 | 25人 | 24人 | 1人 |

| 70代 | 6人 | 5人 | 1人 |

| 80代 | 1人 | 1人 | 0人 |

データ

この調査では、「50代〜60代の男性」からのクレームが全体の9割近くを占めていることが判明しました。特に60代・男性(24人)と50代・男性(27人)だけで全体の約57%を占め、明確な偏りが見られます。

年代別の内訳を見ると、クレーム対応が比較的多く寄せられるのは、50代から60代にかけての層であり、特に男性からの割合が高いことが特徴です。一方、若年層や女性からのクレームは少数であることも明らかになりました。

考察・示唆

この結果から、クレームの大半が中高年の男性(特に50~60代)によって発生していることがわかります。この世代の男性は長年にわたって責任ある立場や意思決定の場に身を置いてきた人も多く、自身の意見に強い信念を持っている傾向があります。結果として、「自分の正しさ」を強く主張しやすく、対応者側が強いストレスを感じる要因にもなり、クレーム件数の多さに繋がっていると推察できます。

また、この世代は電話によるコミュニケーションに慣れており、直接的なやりとりを好む傾向にあるため、電話対応においてクレームが集中する構造になりやすいとも言えます。

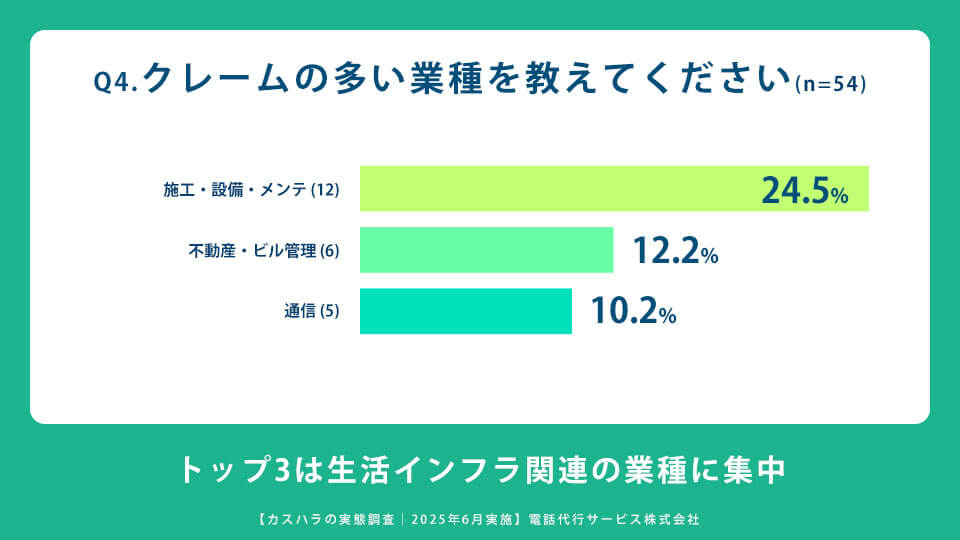

どんな業界でクレームが多い?

Q4.クレームの多い業種を教えてください

| 業界 | 割合 | 回答数 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 施工・設備・メンテ | 24.5% | 12件 | 水回りや緊急対応が背景 |

| 不動産・ビル管理 | 12.2% | 6件 | 管理会社への不満 |

| 通信 | 10.2% | 5件 | 契約や回線トラブル |

データ

「クレームが多いと感じる業種」として最も多く挙げられたのは、「施工・設備・メンテナンス」業界で、全体の24.5%(12件)を占めました。特に水回りや緊急対応など、即時対応を求められる状況でのトラブルが多く報告されています。

次いで「不動産・ビル管理」業界が12.2%(6件)、「通信」業界が10.2%(5件)と続きました。

考察や示唆

今回の結果から、クレームが発生しやすい業界には共通点が見られます。それは「生活インフラに直結しており、かつ顧客の期待値が高い」という点です。施工・設備・メンテナンス業や通信業では、トラブルが発生した際に迅速な対応が求められ、少しの遅れや説明不足が即座に不満につながります。また、不動産・ビル管理のような長期的な契約関係では、日々の小さな不満が蓄積し、クレームとして噴出するケースも考えられます。

このような業界では、一次対応のスピードと質が企業への信頼を左右します。現場スタッフやコールセンターがクレーム対応の最前線を担う場合、適切な初期対応ができないと、企業全体の印象を損なうリスクがあります。

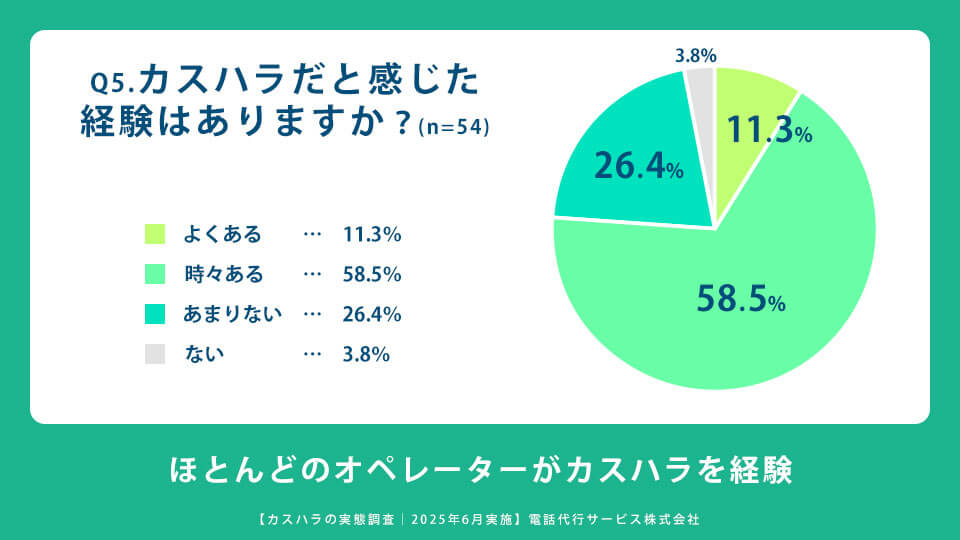

カスハラの実態

Q5.「カスタマーハラスメント(カスハラ)」と感じた経験はありますか?

- 約7割(69.8%)が「カスハラを経験」と回答

| 回答 | 人数 | 割合 |

|---|---|---|

| よくある | 6 | 11.3% |

| 時々ある | 31 | 58.5% |

| あまりない | 14 | 26.4% |

| ない | 2 | 3.8% |

データ

約7割(69.8%)が「カスハラを経験している」と回答しています。特に「時々ある」と回答した層が過半数を占めており、日常業務の中で頻度は高くないが定期的に発生している現象であることがわかります。一方、「まったくない」と答えたのはわずか3.8%に留まり、ほぼ全員が一度はカスハラを経験している状況といえます。

考察や示唆

カスハラが一部の例外ではなく日常的に発生する業務リスクであることを示しています。特に「よくある」と答えた層は、精神的負担や離職リスクが高く、重点的なケアが必要です。また、「時々ある」が最多という事実は、多くのオペレーターが散発的に強いストレスにさらされていることを意味し、組織として対応ルールや相談体制を整えることが不可欠です。さらに、顧客側への啓発も含め、社会全体で健全な関係性を築く必要性が示唆されます。

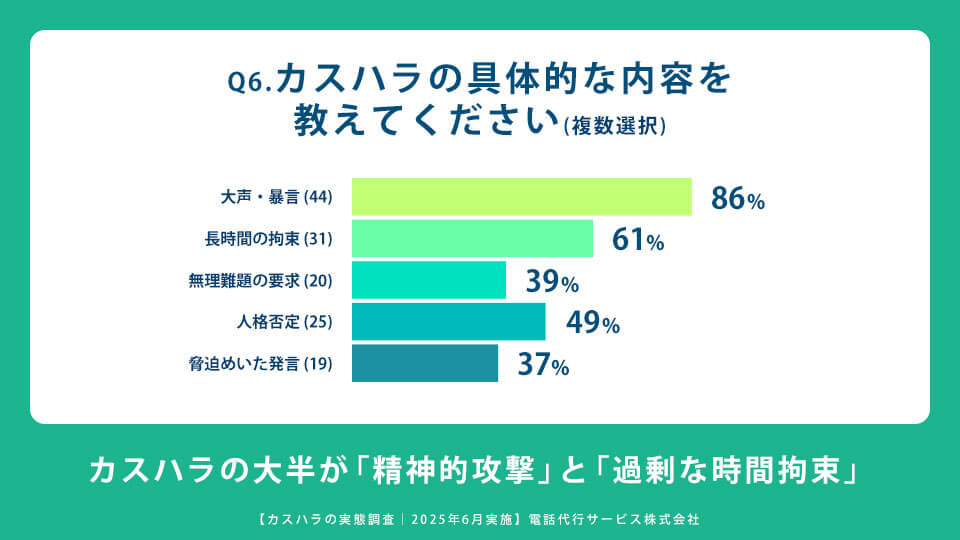

Q6.カスハラの具体的な内容を教えてください

| 内容 | 割合 | 回答数 |

|---|---|---|

| 大声・暴言 | 86% | 44件 |

| 長時間の拘束 | 61% | 31件 |

| 無理難題の要求 | 39% | 20件 |

| 人格否定 | 49% | 25件 |

| 脅迫めいた発言 | 37% | 19件 |

データ

カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)の実態についての調査では、回答者の約7割(69.8%)が「カスハラを経験したことがある」と回答しており、深刻な問題であることが浮き彫りとなりました。

具体的な内容については、複数回答形式で以下のような結果となりました。

- 「大声・暴言」が最も多く(86%)、ほぼすべての経験者が該当。

- 「長時間の拘束」も61%と高く、対応の時間的負担が顕著です。

- その他、「無理難題の要求」(39%)や「人格否定」(49%)、「脅迫めいた発言」(37%)といった、精神的な圧迫を伴う事例も多数報告されています。

考察や示唆

この結果から、カスハラの大半が言葉や態度による精神的攻撃や、過剰な時間拘束といった「心理的・時間的圧力」を伴う行為であることが分かります。

特に「大声・暴言」がほぼすべてのケースで発生している点は、カスハラが単なる不満表明ではなく、相手を威圧・支配しようとするコミュニケーションに発展している危険性を示しています。また、「長時間拘束」が多い背景には、応対する側が拒否や中断をしづらい職務環境や顧客対応ルールがある可能性があり、対応マニュアルやルールの見直しが求められます。

さらに、「人格否定」や「脅迫的言動」の割合が高いことから、対応者への精神的ダメージは無視できません。これらは場合によっては名誉毀損や脅迫といった法的問題にも発展し得る行為であり、企業としても「毅然とした対応」を可能とする体制づくりが急務です。

このような背景からも、現場任せではないカスハラ対応方針の明文化や、対応をサポートする専門窓口の設置など、組織全体での対策強化が必要といえます。

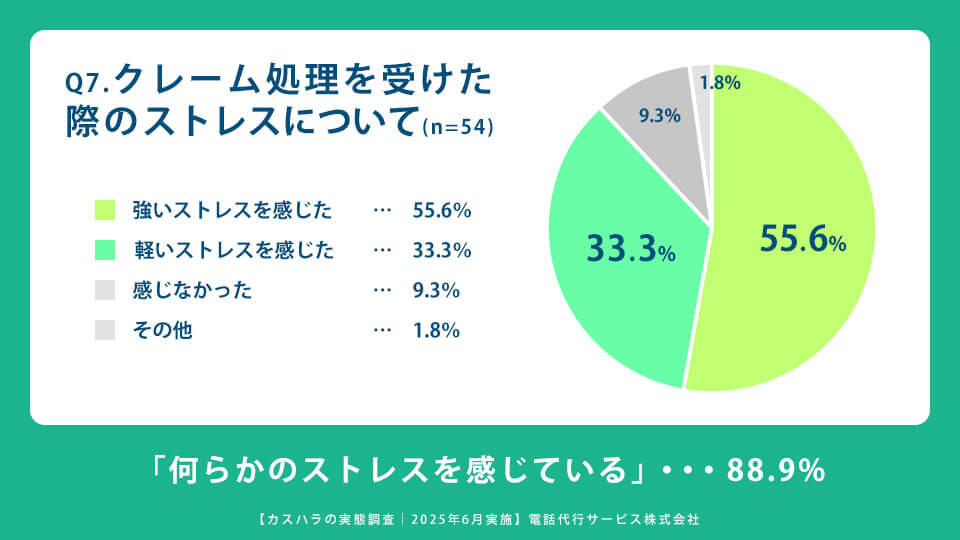

ストレス調査:88.9%がストレスあり

Q7.クレーム処理を受けた際のストレスについて

- 「クレーム対応=強い精神的負担」が明確に。

中には「自分のせいだと感じる方が疲れる」との記述も。

| ストレスの度合い | 割合 | 回答数 |

|---|---|---|

| 強いストレスを感じた | 55.6% | 30件 |

| 軽いストレスを感じた | 35.3% | 18件 |

| 感じなかった | 9.3% | 5件 |

| その他 | 1.8% | 1件 |

データ

クレーム処理時のストレスについて尋ねたところ、88.9%の回答者が「何らかのストレスを感じている」と回答しました。内訳としては、「強いストレスを感じた」が55.6%、「軽いストレスを感じた」が33.3%で、半数以上が強い負担を感じている状況です。「ストレスを感じなかった」と答えた人はわずか9.3%にとどまりました。

また自由記述では、「自分に原因があるクレームのほうが精神的にきつい」「理不尽なクレームよりも、申し訳なさのほうが疲労感につながる」といった声もあり、ストレスの質にも個人差があることが示されました。

考察や示唆

この調査結果は、クレーム対応がスタッフにとって心理的負担を伴う業務であることを示しています。特に「強いストレスを感じた」と答えた人が半数を超えている点から、クレーム処理が一時的な緊張を超えて、メンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性がある業務であることがわかります。

注目すべきは、理不尽なクレームよりも「自分の対応が原因かもしれない」という思いがストレスの主因になるケースがあるという点です。これは、真面目で責任感の強いスタッフほど、自責的に捉えて疲弊する傾向があることを示唆しており、単に「ストレス対策=クレームの厳しさ」だけでは語れない複雑な構造があります。

このような背景をふまえると、企業には次のような対策が求められます。

- クレーム対応のスキル向上だけでなく、心理的サポート体制の整備

- 「自分だけの責任ではない」ことを明示する仕組みや研修

- 初期対応を専門業者へ委託するなど、精神的負荷の分散策

特に、電話代行サービスなどの外部専門機関との連携によって、現場の精神的・時間的リソースを守る取り組みは、今後ますます重要性を増すといえるでしょう。ストレスの蓄積が離職やミスの原因にもなり得る中、クレーム対応における“人への配慮”が、企業の持続可能性を左右するともいえます。

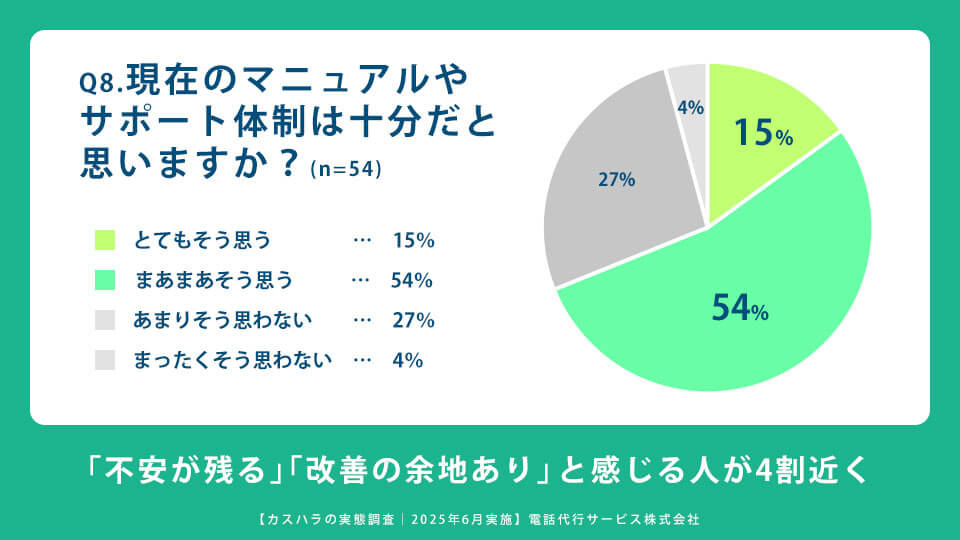

現場のサポート体制は十分か?

Q8.現在のマニュアルやサポート体制は十分だと思いますか?

- 「不安が残る」「改善の余地あり」と感じる人が4割近く。

| 評価 | 割合 | 回答数 |

|---|---|---|

| とてもそう思う | 15% | 8件 |

| まあまあそう思う | 54% | 29件 |

| あまりそう思わない | 27% | 15件 |

| まったくそう思わない | 4% | 2件 |

データ

「現在のマニュアルやサポート体制は十分だと思いますか?」という設問に対し、約7割(69%)が「十分だと思う(とてもそう思う+まあまあそう思う)」と回答しました。一方で、約3割(31%)は「不十分だと思う(あまりそう思わない+まったくそう思わない)」と感じており、現場の支援体制にはばらつきがあることがわかります。

考察・示唆

現場におけるマニュアルやサポート体制への評価は一定の水準を満たしているものの、十分とは言い切れない状況が明らかになりました。特に、「あまりそう思わない」「まったくそう思わない」と回答した約3割の存在は見過ごせず、クレーム対応の実務と支援との間にギャップがあることを示しています。

この結果は、マニュアルの形式的な整備にとどまらず、現場に即した柔軟な運用や、心理的サポートを含めた支援体制の再構築が求められている可能性を示唆します。また、サポートの質がスタッフの安心感や対応力に直結するため、フィードバックの仕組みを取り入れたマニュアル改善や、現場との双方向コミュニケーション強化が今後の課題として挙げられます。

【総括】クレーム対応の現場から見えた「限界」と「未来の選択肢」

今回のアンケート調査を通じて明らかになったのは、 クレーム対応では“カスハラ”に近い行為が、頻繁に発生していることが浮き彫りになりました。また、対応にあたるスタッフの9割近くがストレスを感じており、クレーム対応は精神的な負担がかかっているという事実です。

この結果から、クレーム対応を企業が行う上で対応するスタッフへの十分なケアや仕組みを整える必要があるということです。「顧客満足度の向上」や「CS強化」に力を入れる企業では、電話対応に従事するスタッフへの十分なケアやフォローする仕組みにも同じように力を入れることが大切であるということです。

今後、企業がクレーム対応において持続可能な体制を築くためには、以下のような多層的な対策が求められます。

- 一次対応の外部委託

専門的なスキルを持つ代行業者へのアウトソーシングにより、

現場の負担軽減と対応品質の安定を図る。 - 社員のメンタルケア体制の強化

カスハラによる心身の不調を防ぐ相談窓口や教育体制の整備。 - クレーム対応マニュアルの再整備

曖昧な対応基準を見直し、現場で迷わないためのガイドライン整備。 - 顧客との関係の線引き

不当な要求に対しては毅然とした姿勢で対応する「企業としてのポリシー」を明文化。

また、今後AIの発展により、自動応答や感情分析による“対応の可視化”も進むでしょう。そうなれば、将来的にクレーム対応に従事するスタッフの精神的なストレスを軽減できるようになるかもしれません。しかし、あくまでも人の感情に寄り添う必要のあるクレーム対応においては、「人+仕組み」のハイブリッド体制が現実的です。

一方で、クレームは企業の成長のヒントにもなりうる貴重な声です。ただし、それに向き合う人材が疲弊しては、本末転倒です。専門性と分業化を視野に入れ、より健全で建設的な顧客対応体制を整えることが、これからの企業に求められる“新しい常識”なのかもしれません。

クレーム対応対策として電話代行の活用

企業の従業員がクレーム対応をする場合、精神的負担を軽減しながら、円滑な顧客対応を実現する仕組みづくりが重要です。たとえば、カスハラに関する社内ルールの整備、対応マニュアルの作成、専門スタッフによる初動対応の仕組み化、精神的ケア体制の構築など、組織的な取り組みが急務です。しかし、クレーム対応の対策や仕組みづくりを運用レベルにするには、それなりの項数や研修などが必要です。

そこで、クレーム対応でオススメなのが「電話代行」の活用です。

電話代行を導入することで、外部の専門オペレーターがクレームの一次対応を担い、対応内容を要約・整理したうえで社内へ連携する体制を構築できます。これにより、社内スタッフが過度なストレスを抱えることなく、冷静かつ適切な判断を下せるようになります。また、カスハラ対応の経験を積んだオペレーターが初期対応を行うことで、問題の早期収束やクレームの肥大化防止にもつながります。

さらに、従業員のメンタルヘルス対策や離職防止にも寄与し、ひいては組織全体の生産性向上にも効果を発揮します。働く人の安心と安全を守るためにも、電話応対という業務における「見えない負担」を外部委託する選択は、今後ますます重要になると考えられます。企業の信頼性を守りながら、従業員が安心して働ける環境を整備する。そのための第一歩として、電話代行の導入は極めて現実的かつ有効な解決策といえます。

【電話代行サービス株式会社について】

弊社・電話代行サービス株式会社は、24時間365日対応可能な高品質電話代行・コールセンター代行サービスを提供するアウトソーシング・BPOの専門企業です。導入実績は、全国で9,500社以上(2025年10月現在)。月額7,000円(税込)~のリーズナブルな料金ながら、業界ごとに最適化されたオーダーメイド型サービスを提供しています。

電話番号の貸出やチャット・SMSによる受電報告など、現代の業務スタイルに即した機能も充実。全国対応可能で、士業・医療・EC・不動産・官公庁など幅広い業種で導入実績があります。人手不足や業務効率化に悩む企業様に対して、パートナーとして最適な電話応対体制の設計・運用を支援し、従業員の負担軽減と企業の信頼維持をサポートします。

会社概要

- 東京:東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアMBE303

- 大阪:大阪府大阪市淀川区西中島4-6-24 大拓ビル9号館 5F

- 代表者:玉川 正義

- 事業内容:電話代行、コールセンター代行、電話秘書、番号貸出、SOHO支援ほか

サービス紹介リンク

最新記事 by 電話代行サービス株式会社広報部 (全て見る)

- 電話対応と電話応対の違い|評価・KPIで迷わない使い分け - 2026年2月13日

- 「少々お待ちください」を好印象に!電話対応の3原則 - 2026年2月11日

- 外出先で電話対応する時はどうする?出られない時の対処法 - 2026年2月9日

【社内調査】電話代行オペレーターの定着率・満足度を公開|約半数が4年以上勤務の実態

【社内調査】電話代行オペレーターの定着率・満足度を公開|約半数が4年以上勤務の実態 承認欲求とは?自分の仕事を自分で評価するために

承認欲求とは?自分の仕事を自分で評価するために ストレスコーピングをしよう

ストレスコーピングをしよう 36協定とは

36協定とは 事なかれ主義とは

事なかれ主義とは コロナ禍で取り入れたい勤務時のファッション

コロナ禍で取り入れたい勤務時のファッション